背景:

在我国现代化建设不断推进的过程中,三农问题一直是明显的短板,影响着整个全面建设的总体质量,国家也围绕乡村振兴战略提出了一系列具有创新性的规划,如打造数字农业,推动农业数字化的转型。从根本上来说,数字农业的打造是乡村振兴战略的应有之义,同时也是实现农村产业发展的重要举措,更是新时代背景下农业发展的关键步骤。

数字农业为我国农业的发展提供了一个全新的方向,促进整个乡村振兴战略的实施,从这个概念提出后全国各地一直在建设实践,数字农业到底应该怎么建?建设后到底能起到什么作用?小编采访了民生乡村振兴研究院研究员、副院长刘辉,他立足于乡村振兴的背景,对我国数字农业发展中的应用方向进行分析。

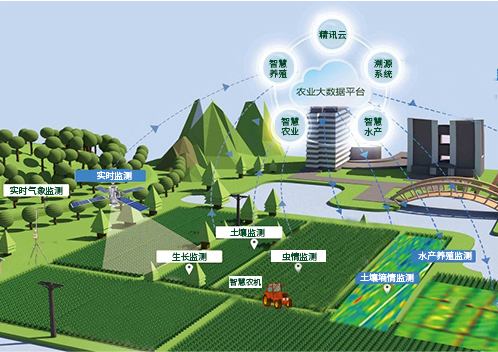

刘辉副院长表示:乡村振兴背景下,实施数字农业,是农业面向现代科技的主要体现,也能够实现农业发展的信息化与标准化,从而作用于整个乡村振兴战略的实施。数字农业的建设的第一步,首先要选取应用目标,比如区域优势特色农作物、粮食、饲草生产基地等,利用人工智能、区块链、云计算、画像等技术,实现数据的大集中与数据互通与挖掘,形成农产品质量安全管理、农情监测、减灾防灾、农业生产管理、农业保险等。

数字乡村的建设将为农业产前、产中、产后提供全产业链精准决策服务,整合区域农业区域生产基地的土壤、耕地、作物、农资、金融等全方位信息,利用大数据推动藏粮于地、藏粮于技,以数据为基础推进区域农业结构调整、转变生产方式。

数字农业建设的应用方向主要包含以下几个方面:

空天地数字监测网建设利用遥感卫星、高分辨率对地观测系统、北斗导航、智能传感器为区域构建天空地一体化数据采集系统,监测及预警系统,摸清家底、监督变化,建立精确到地块级别的天空地数据监测网,全天候动态监测生产基地规模、地理空间、水土资源条件、粮食生产潜力、灾害监测、地力等级、农田土壤质量、生态脆弱区和敏感区等,有效提高现代农业的物质装备水平。

生产基地监测与统计:

对生产基地的品种、种植面积、产量等做出统计,对耕地类型、耕地等级、耕地流转、土壤肥力、土壤墒情、空间分布、时间变化趋、种植品种、土壤类型、土壤成分含量分析入库。将基地的精准面积、功能分区、基础生产资料等数据进行入库管理,基于电子地图进行直观展示与决策分析,实现种植资源的精准管理,以便让管理部门实时掌握对产业进行评价与监管。

防灾减灾与风险预警建立实时风险图谱和防控体系,针对洪涝、干旱、病虫害、冷冻灾、冰雹灾、沙尘暴等灾害,提供卫星遥感监测预警。开展农业生产、动植物疫情、重大自然灾害等风险监测预警,有效防范和化解可能产生的各种风险。对目标区域内由于气象等因子造成的农作物损失进行监测,分析灾害发生区域的面积,严重等级等信息,为政府部门、农业保险公司提供科学、准确的数据支撑

农情监测与生产指导:

通过遥感卫星数据以及地面物联网,对区域农业土壤湿度数据进行分析,对农作物的需水和干旱情况进行不间断地的监测。通过土壤含水量、干旱指数等多个数据指标,获得需水情况的综合评估。通过地块级需水灌溉量精准的计算,为后续水肥一体化、节水灌溉等设备的精准运行提供数据依据。

高标准农业基地监管:对高标准农田建设项目基本情况、资金投入、建设进度等实现数字化展现与精准管理,做到底数清、情况明。基于卫星时间序列遥感数据,对产业基地生长过程进行高频度监测,对不同时期粮食的长势状况和环境因素,以及其对产量丰欠的指示意义进行动态评估,形成监测区域的长势分布图、生长过程曲线、监测区域作物生长风险评估等信息产品。利用数字化提升耕地质量、提高土地长期综合生产能力,稳定保障粮食生产能力。

适宜区规划与产业结构调整:根据区域农业产业结构总体规划,围绕合作地方政府农业主导产业发展目标,以绿色发展、优质高效为导向,结合基地所在区域主要养殖、农作物品种布局在生产中实际应用,结合生态条件、种植方式、耕作制度等因素,实现适宜区规划与布局可视化呈现。

两区划定基地监管:对区域农业基地养殖、农作物的面积进行遥感测量,统计各类作物的种植总面积、各基地种植面积、各乡镇种植面积、各村种植面积。生成作物分布专题图,将作物的分布与种植面积可视化展示。监测结果呈现生产基地并可视化展示,并出具遥感测量报告。

为金融保险提供数据支持:解决上报统计信息不准确: 摸清标的种类、耕地位置、农作物面积、作物类型、长势、产量、风险、市场价值。打通种植、销售、保险、期货、确权、流转六大环节,实现交叉验证。卫星数据每周更新,气象数据实时更新,随时输出灾害等预警信息。为金融贷前、贷中、贷后、农业保险验标、定损提供服务。

(本文来自转载,若有侵权行为,麻烦尽快联系我们进行删除)